中高一貫教育の最大のメリットは6年後を見据えた統合カリキュラムにより継続的、効率的に学習できる点にあります。

大学入試改革の基本となる新学力観では、これまでの知識・技能の習得はそのままに、加えて、多様な能力や人間としての成長が求められています。

通常、中学校の目標は高校入試ですから、高校入学後に3年間でこういった力を身に付けるには大きな負担がかかります。

本校の総合カリキュラムは6年間の計画的学習の中で、新しい大学入試や次世代に必要とされる力を着実に身に付けるように作られています。

新学力観の大前提として、知識・技能の習得が求められていることはこれまでと変わりはありません。本校では中学1年次から7時間授業を行い、土曜日も授業を実施します。文部科学省の定める学習指導要領では中学校年間最低授業時数を1,015時間としていますが、本校ではその1.5倍にあたる年間1,500時間の学習を行います。

| 学習合宿 | 生活力と精神力を鍛え、困難から逃げない気概を作るため、中高合同で年2回実施。

|

|---|---|

| 校外模試 | 全国のライバルたちと切磋琢磨して、自分の実力を確かめる。

|

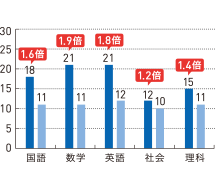

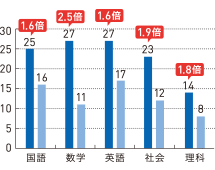

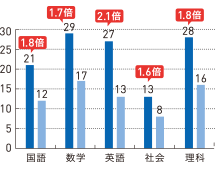

主要5教科における公立校との実授業時間比較

※本校の学習時間は「授業時間」と「放課後補講」を合わせた時間です。長期休業中の課外は含まれていません。

※中学校は、授業時間数を単位(1週間あたりの授業時数)に換算してあります。

※「教科」は、中学校と高校では名称が変更になったり、また科目に分かれますが、ここでは該当科目の合計として計算してあります。

小学校4年生から放課後や休日には学習塾に通う首都圏と異なり、成蹊中に入学する生徒のほとんどは普通の小学校で学び、放課後や休日は友人と遊んだり家族と過ごしたり、のびのびと生活してきた子どもたちです。しかし、そんな子どもたちが中学校・高校の6年間で、入学時には想像しなかったような自己実現を果たします。中学から高校にかけての期間は青年期の前半にあたり、人間が身体的、心理的、社会的に大きく成長する時期です。

本校では発達過程に合わせて6年間を3つの段階に分けています。中学1・2年の前期教育期間で価値観や生活習慣をしっかりと身に付けることで人間としての「土台」を作り、そこから中期、後期教育期間と経験値を高めていくことで、受験や社会に出てからの困難に立ち向かうことのできる精神力、生活力を養います。

横にスクロールしてご覧いただけます。

朝読書のススメ

前期教育期間(中学1・2年)では毎朝30分の読書を行っており、100冊の推奨図書を定めています。これらは「伝記」「自然科学」「社会科学」「人文科学」「読み物」の5つの分野から成り、多くの世界へ興味関心を拓きます。

プレゼンテーション能力の向上

社会生活の基礎となるコミュニケーション力を磨くために、本校では中学校課程でプレゼンテーションの機会を多く設定し、基礎学力の一つとして育んでいます。一人ひとりが主体的に考え、討論し、発表する活動を、タブレットやプレゼンテーションソフトの活用も含め、行っています。

ICTが促進するアクティブ・ラーニング

本校では校舎全体にWi-Fiを完備し、全ての教室やスペースで1人1台のタブレットを使用した活動を行うことができます。また、ICTを活かす学習サポートシステムの導入により、効果的なアクティブ・ラーニングの推進が可能になっています。

実践的な難関大入試演習

高校3年生で難関大学合格に必要な質と量ともに徹底した演習を行います。一人ひとりの合格に必要な課題を見つけ、志望大学合格へと導きます。

基礎力と知的教養を高める

授業では、単語や文法、構文などの基礎を徹底し、大学受験突破に必要な力を養います。また、英語という言語の起源や文化背景を深く掘り下げることで、知的好奇心を伸ばしながら教養を高められるよう、工夫して教材を選んでいます。

Message世界で活躍できる人に

近年、日本の国際社会におけるリーダーシップがますます問われています。福島成蹊の生徒には、幅広い知識と教養、深い洞察を持ってグローバルな課題に取り組める大人になってほしい。そのために、私たち教員も常に向上心と熱意を持ち、生徒一人ひとりに誠実に向き合っていきます。

石澤 直樹

高校2年 藤原 寧々

[川俣町立富田小学校出身]

Real Voice本気の応援・助言が励みに

石澤先生の授業は、文法や単語の学習だけでなく、難関大学の入試問題を解くために必要な社会情勢や一般教養も教えてくださるので、学ぶことが多いです。生徒一人ひとりの習熟度に合わせた指導や、勉強に対して前向きになれるアドバイスなど、情熱を持って生徒に接してくれる先生です。

数学にふれる時間を楽しく

数学は単元ごとのつながりが深いため、基礎固めをしっかり行うことを重視し、授業では演習を通して解法をしっかり考える時間を設けています。また大学入試問題を研究し、入試対策に直結する授業を展開しています。

Messageできる限り多く問題を解こう

一度つまづくと、苦手意識を持ちやすくなるのが数学です。それを防ぐため、生徒が理解できるまで問題と向き合う時間を大切にしています。入試突破のためには、演習問題をたくさん解くことが重要です。学んだことをどう活かして解くのか、最後まで解き切る粘り強さも養ってほしいです。

菅野 風舞

中学2年 鈴木 雄仁

[福島市立清明小学校出身]

Real Voice全力で生徒を指導してくれる

生徒思いで、分かるまでとことん教えてくださる風舞先生。生徒それぞれに合った問題を用意してくれるなど、僕たちの力を理解し尽くし、向上させてくれる頼もしい存在です。テストや模試で結果が出ず苦しかった時も、先生の励ましと指導のおかげで乗り越え、高得点を出すことができました。

勉強法を知り読解力を向上

読解力を向上させるための勉強のコツは、文章が「分かった!」と思える「読み方」の方法を身につけることです。そうした体験を生徒一人ひとりが数多く得られるよう、丁寧で具体的な授業を心がけています。

Message学ぶ楽しさを体験しよう

「知らなかったことを知った」「解けなかった問題が解けた」体験は、とても嬉しいものです。学びには、そうした嬉しさや楽しさがあるものだということを、ぜひ知ってほしいです。有意義な体験を通して、好奇心や向上心が一層高まっていくことに期待しています。

大平 洋一

用語の重要さを実感しよう

社会科は「暗記科目」とよく言われますが、なぜそれが起こっているのかを理解し、用語の重要さを実感することが大切です。授業ではまず理解すること、そして記憶すること、最後に問題を解いて基礎を固めることを意識しています。

Message自主的に調べる姿勢に期待

授業で教えられる学習内容は、無限ではありません。だからこそ、授業で習ったことを中心に、「もっと深く知りたい」という意欲をもってさまざまなことを自分で調べてほしいと思います。自分で調べることに限界を感じたら、遠慮なく私たち教員に質問しに来てください。

赤井田 亮彦

中高の連携を意識した学習

中学では各単元で身のまわりの事象・現象に興味・疑問を持ってもらうところから授業がスタートします。高校では中学での学習内容とのつながりを意識し、原子・分子レベルで現象を理解・説明する力を育てています。

Message常に思考して学ぶ習慣を

大学受験を突破できる得点が取れるようになるため、「分かる・できる・使える」のステップを踏み、反復して学習することをすすめています。ポジティブな気持ちで探求することが深い学びにつながり、いずれは新しい未来を創る生徒が現れてほしいと思っています。

末永 誠徳

本校では中学校課程の3年間で39泊53日、高校課程の3年間で28泊37日の宿泊行事があります。宿泊以外も含め、さまざまな鍛練的、文化的、探究的行事を通して、生徒は多くの経験を積み上げていきます。なかには失敗もありますが、そのときに、何がいけなかったのか、どうすれば良かったのかを深く考えることで主体的な姿勢が生まれ、友人と協働して困難を乗り越えることで大きな達成感を得ていきます。

中学校と高校の合同行事も中高一貫教育の強みです。学年を越えたつながりの中で、後輩は先輩の姿を通して自分の将来を見ることができ、また、先輩は後輩の模範としての自覚から、それぞれが大きく成長していきます。それぞれの経験をICT(タブレット等を用いた情報通信技術)を活用して記録に残していく(=キャリアパスポート)ことで、自己の成長を振り返ることを可能にし、大きな成果へとつなげていきます。

生まれて初めて登山に挑戦

励ましてくれた仲間に感謝

登山初心者の僕が、東北最高峰の燧ヶ岳に登れるのかと最初は不安でした。実際に登山はとても大変で、つい感情的になり仲間にあたってしまいました。しかし仲間は、そんな僕を優しく励ましてくれたのです。仲間の言葉に勇気をもらい、最終的に皆と一緒に登頂することができました。登山のおかげで、僕にはとても良い仲間がいると気づきました。それからは周囲への感謝を忘れず、仲間を励ます存在になることを心がけています。

中学3年

木幡 峻太郎

[福島大学附属小学校出身]

4

月5

月6

月7

月8

月9

月10

月11

月12

月1

月2

月3

月社会情勢によりスケジュールが変更になることがあります。

情報技術や交通の飛躍的発達によりグローバル化の進展はとどまることはありません。ボーダーレス化しつつある世界の中で、現在の子どもたちのほとんどは異文化の人々と自然にコミュニケーションをとり、共に働いたりすることでしょう。本校では国際理解教育を推進し、グローバル社会で活躍するための基礎作りを行っています。もちろん語学力も大切ですが、それ以前に人として異文化を理解する心や柔軟に考える力が必要だと考えます。

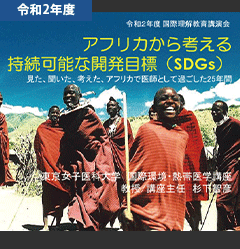

東京女子医科大学

国際環境/熱帯医学講座

教授・講座主任

杉下智彦先生

「アフリカから考える

持続可能な開発目標(SDGs)」

リングイスト語学スクール代表

福島学院大学英語講師

伊藤 オディ先生

「日本人をやめ英語人へ」

NPO法人

「ルワンダの教育を考える会」理事長

永遠瑠(トワリ) マリールイズ先生

カナダ(ビクトリア、バンクーバー)

英語でのプレゼンテーション、日本文化体験交流、一人1家庭のホームステイ など

カンボジア(シェムリアップ)・ベトナム(ホーチミン)

ベトナムからの留学生との交流(事前学習)、小学校訪問、日本文化体験交流 など

全員が実用英語技能検定を受験し中学校課程での準2級取得を目標にしています。中学生でも2級、準1級を取得する生徒も出ています。また、ALTによる授業やオンライン英会話など、実践的な英語力の育成も行っています。

教育におけるリベラルアーツとは、「生きた、実践的な教養」を意味します。これまでの学力観では、正解を出せる人が評価されてきました。しかし現実の社会で起こっていることは、一つの正解を見いだすことが難しい問題ばかりです。グローバル社会の中では、民族も宗教も違う人たちが「自分の考えは正しい」と信じて争っています。そこでは「ひとつの正解」よりも「多様性の理解」がとても大切になり、そのためには自分のマインドで考え、自分のハートで感じ、自主的に判断し行動することが求められます。

リベラルアーツを咀嚼し、自分のものとして消化することで広い視野や独自の視点を獲得し、人生がより深く意義のあるものとなる、それこそが「生きる力」と言えるのではないでしょうか。

◆ 芸術・文化体験

作品に触れ、メッセージを汲み取る力=想像力を鍛えることで感性が磨かれていきます。大切なのは「本物」に触れることです。それを見て何を感じ、想像が広がるのか今まで知識として知っていたことが、経験とリンクし、単なる知識が知恵になっていきます。

◆ 茶道教育

国際社会においては異文化を理解することはもちろん、自国の文化を伝えていくことも大切です。本校では裏千家助教を講師に、敷地内の茶室「自蹊庵」にて6年間、茶道教育を実施し伝統文化継承の意識と礼儀作法を学びます。

伝統文化「茶道」の魅力を世界中の人に伝えたい

福島成蹊で茶道に触れ、お茶を点てる所作の一つひとつには意味があること、お客様に敬意を込めてさりげなく行う気配りがあることなどを知りました。その「おもてなし」の心を、異なる文化や価値観の方々に向けて自分の言葉で伝えたいと思うようになり、語学力の向上に力を入れるようになりました。「和敬清寂」に示される茶道の心得や礼儀作法を学び、伝統文化を継承していくことが魅力であることを、世界中の方々へ伝えられたら幸せだと思います。

中学3年

栗木 花野

[郡山市立富田小学校出身]